太阳成集团tyc33455“实战新闻训练营”

“新闻大篷车”学在路上

11月9日至11日,太阳成集团tyc33455“实战新闻训练营”的14名学生在屠凤娥教授带领下,到宁夏海原县进行“新闻大篷车”采访活动。此次活动还邀请了新华社艾福梅、曹江涛和新消息报社武晓瑜3位记者参加,并对学生进行现场指导。

这次采访活动重点围绕“脱贫攻坚、乡村振兴”主题展开。在三天的采访中,学生们深入田间地头、走进农民家中,挖掘出许多有价值的故事、有亮点的新闻。采访中,学生们更进一步地了解农村,真切感受到国家实施的脱贫富民战略给贫困地区带来的巨大变化,增强了这些未来记者的责任感和担当意识。

屠凤娥教授现场指导学生

新华社记者曹江涛现场指导训练营学生

采访前,学生们通过查看政府网站和相关资料,了解海原县脱贫攻坚的基本情况。抵达目的地的当天下午,老师和记者带领同学们深入曹洼乡和史店乡,采访调查,寻找故事,挖掘新闻线索。当晚,县政府的阅览室变成了临时教室,同学们一个一个谈他们白天采访到的故事,并说明故事包含了哪些有价值的新闻点。接着,老师、记者和同学们一起讨论。经过2个多小时的“头脑风暴”,最后确定采访内容和采访对象,并制定第二天的人物采访框架。

县政府的阅览室变成了临时教室,老师和同学们讨论采访到的故事

第二天一大早,大家就在院子里集合完毕,信心满满,跃跃欲试。但一到采访现场,各种意想不到的问题就纷纷出现。

对外地学生而言,方言成为最大的拦路虎。“由于对当地口音的不熟悉,我们将‘市场’听成了‘四川’,闹出了不少笑话”。训练营学生李晓悦笑着说。刚领会了采访对象的意思,情感克制的问题又摆在大家面前。马文梅同学对此深有感触:“有位老乡讲述自己坎坷的家庭遭遇,讲到当时的情景,采访对象早已泣不成声,而我也深陷其中,没有克制住自己,通过这次采访我认识到了这个问题,以后会努力克服。”

训练营学生在海原县史店乡田拐村采访

训练营学生采访苍湾村的职业技能培训班的授课老师刘建军

在三天的采访中,老师和同学们早上8点出发采访,晚上快7点回到宾馆,匆匆吃过晚饭,又聚在一起讨论采访中遇到的问题。训练营王丹丹同学说:“记得老师说过,记者这个行业,就是脚下有泥,心中有光。这次我们深入到基层,去农户家中,到田间地头,进牛棚,看牧草,让我对记者这个职业的理解更深了一步。”

采访中,大家互相鼓励,互相学习,共完成了十多位典型人物的采访。按照训练要求,学生要完成1+1+3的采访写作任务,即每组采访1条消息、1个人物,以图文报道、音响报道、图文加短视频报道三种方式呈现新闻,训练学生“跨媒体”业务素质。

训练营的学生在大川村采访

参与指导学生的武晓瑜记者说:“新闻学是一门实践性很强的学科。学得好不好完全要看会不会采访,能不能将采访通过文字语言、摄影语言、音频语言、视频语言以最好的方式表达出来。这次在实训中遇到困难的几位同学,就早早发现了自己的问题,提前解决了,以后就不会再犯同样的错误。”

谈起这次采访,同学们有说不完的心里话。训练营学生王楠感触颇深:“有这样一次深入贫困农村的机会,我看到了与我们生活的城市不一样的景象,这也让我有了多去关注贫困农民、弱势群体的决心。”

训练营营员王宵说:“采访时我们去了贫困户的家里,他们家有两个收养的孤儿,一男一女。看着孩子们粗糙的小手,我忍住了泪水,我把身上不多的现金都偷偷塞给了小孩,小孩们始终没有说过一句话,但是我从他们的眼神中看得出他们对未来充满希望,我明白,作为记者,我只能更多地关注他们,才能为他们带来更多。”

“实战新闻训练营”是由屠凤娥教授在2017年创办的,旨在提高学生实践动手能力,培养学生从事新闻工作的综合业务能力。此次“新闻大篷车”活动是第二期“实战新闻训练营”的系列活动之一。通过“新闻大篷车”式的实战训练,让学生把学到的新闻采写的理念、方法、范士付诸实践,学会在真实的社会中、普通人的身上寻找和发现新闻主题,采写并挖掘出有价值的故事,学会新闻表达方法,感受基层的温度,培养团队合作精神,让学生在进入正式新闻工作岗位时能够独立进入工作状态。

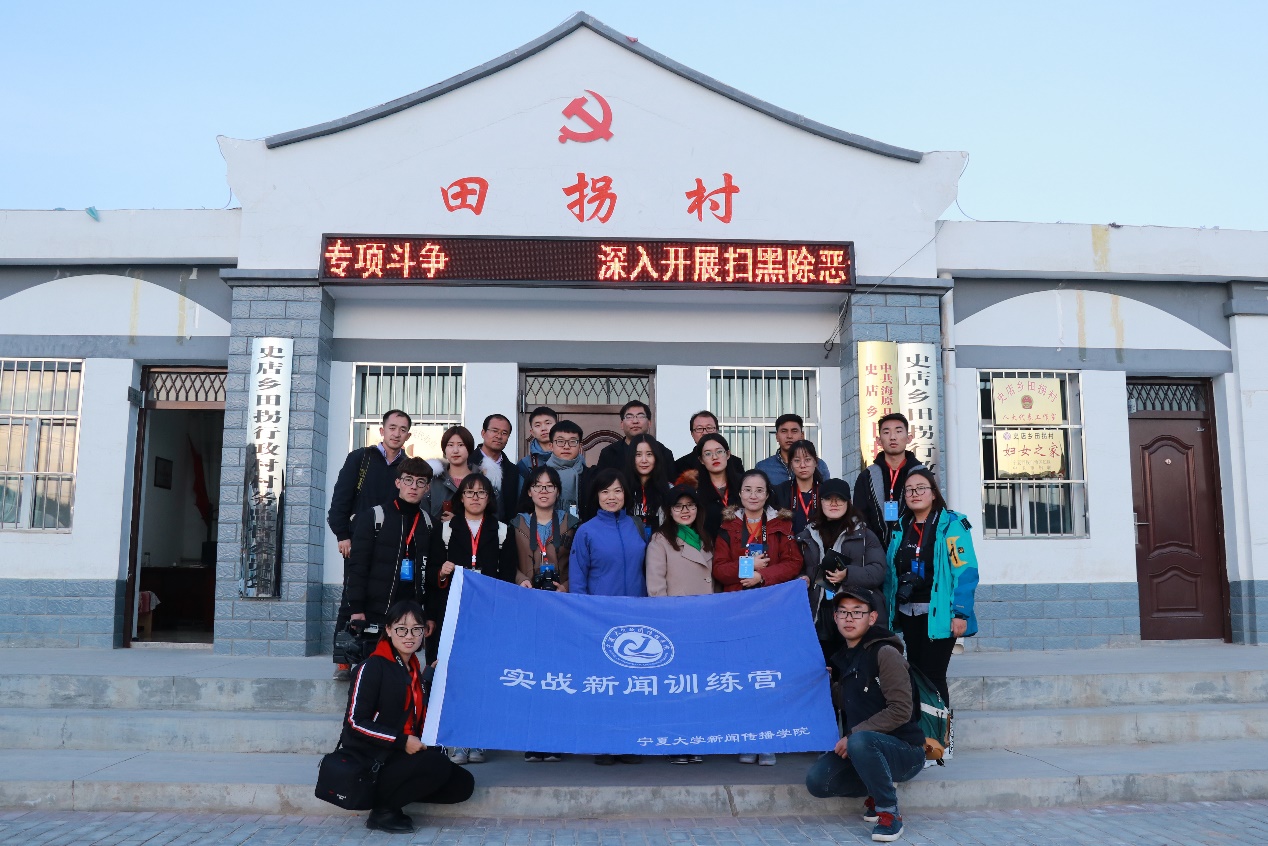

参加“新闻大篷车”采访活动的全体师生、记者与史店乡田拐村干部们合影

文:郁蕾 周学江 图:王宵 武晓瑜 屠凤娥